1、端午食品礼迎来新机遇:粽子之外的千亿机会

每年端午,粽子都是当仁不让的文化主角。超市里玲琅满目的粽子礼盒,五芳斋、稻香村等老字号知名品牌占据C位,价格从几十元到数百元不等。但有没有发现,最近几年,越来越多的人开始“逃离”送粽子礼盒的刻板印象?据我们的调查显示,2025年端午商超粽子礼盒陈列SKU平均超过50种,但消费者购买意愿却呈现分化:年轻人觉得粽子“甜咸之争太无聊”,长辈担心糯米不易消化,甚至有消费者直言:“家里就俩人,买个大礼盒吃不完浪费,不如买点实用的。”

这种现象背后,藏着一个巨大的市场机会——非粽类食品礼的端午化。我们的调研团队对全国10城330名消费者的调查发现,超过60%的人在端午送礼时会选择粽子以外的食品,坚果礼盒、杂粮套装、益生菌礼盒等成为新宠。这些产品不仅避开了粽子市场的激烈竞争,更切中了消费者对健康、实用、差异化的需求。

2、非粽礼的六大消费真相:读懂真需求才能抓住市场

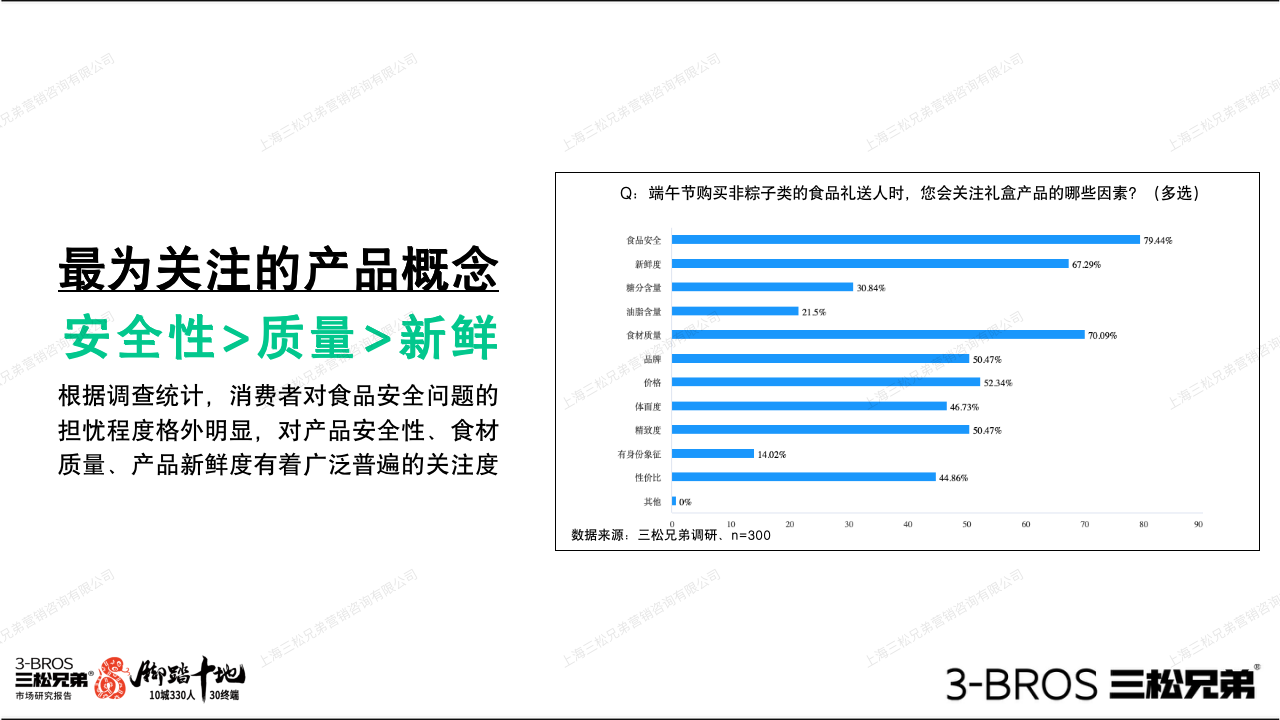

(1)产品真相:安全感不可或缺(安全感≠食品安全)

“买食品礼盒,最怕不安全。”这是调研中消费者最常关注的点。数据显示,79.44% 的消费者将“食品安全”列为首要关注点。一位武汉消费者的话很有代表性:“给长辈买东西,必须看配料表,添加剂多的直接Pass。”

但获取安全感仅依靠食品安全还不够,产品颜值同样重要。50.47%的消费者关注产品的“精致度”,46.73%在意“体面度”。比如某松鼠的坚果礼盒,用烫金包装和故宫联名图案,既显档次又符合节日氛围;某品牌现做绿豆糕,透明包装盒里能看到细腻的纹路,现场制作的标签让人一眼觉得“新鲜可靠”。

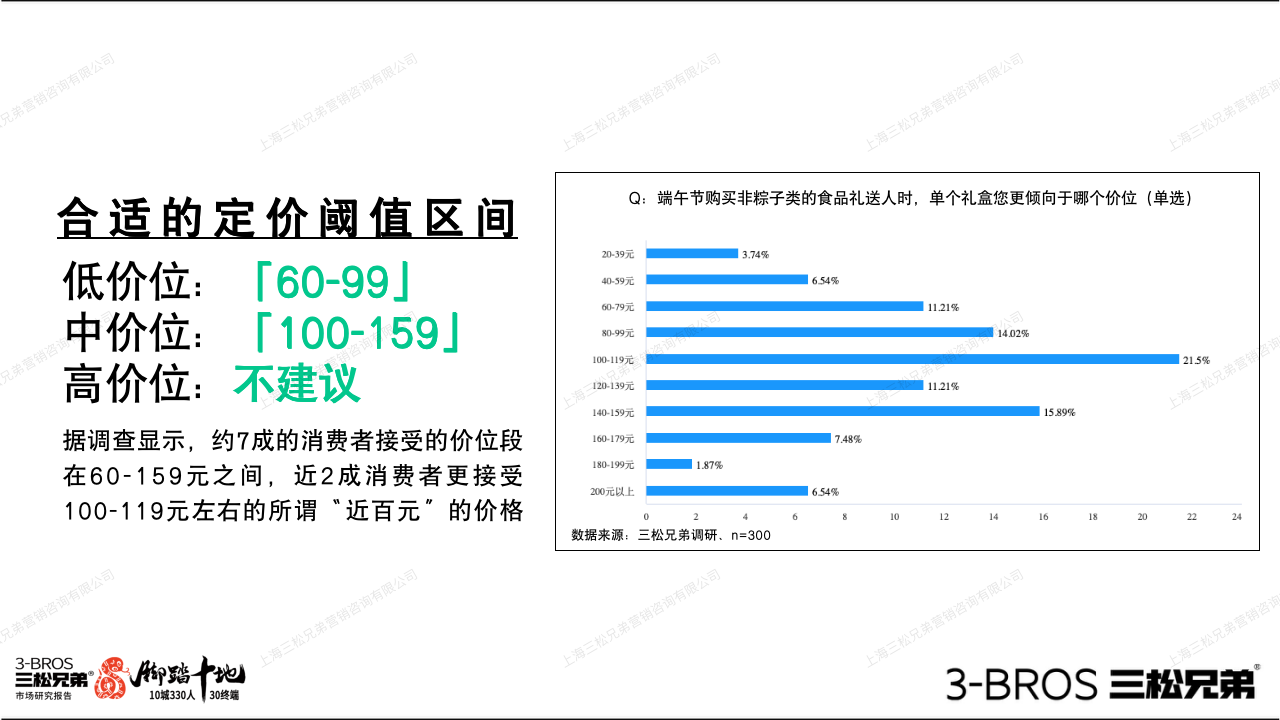

(2)定价真相:百元左右最吃香

在非粽食品礼上,消费者对价格的敏感度呈现出区域状。调研显示,超过70%的人愿意接受的礼盒价格在60-159元之间,其中100-119元的“近百元”区间最受欢迎。有意思的是,20元以内的价格差异几乎不影响对产品自身的购买决策,但超过20元就需要明显的产品卖点支撑。比如同样是坚果礼盒,60元和70元的近似规格礼盒,消费者更在意包装是否更精致。

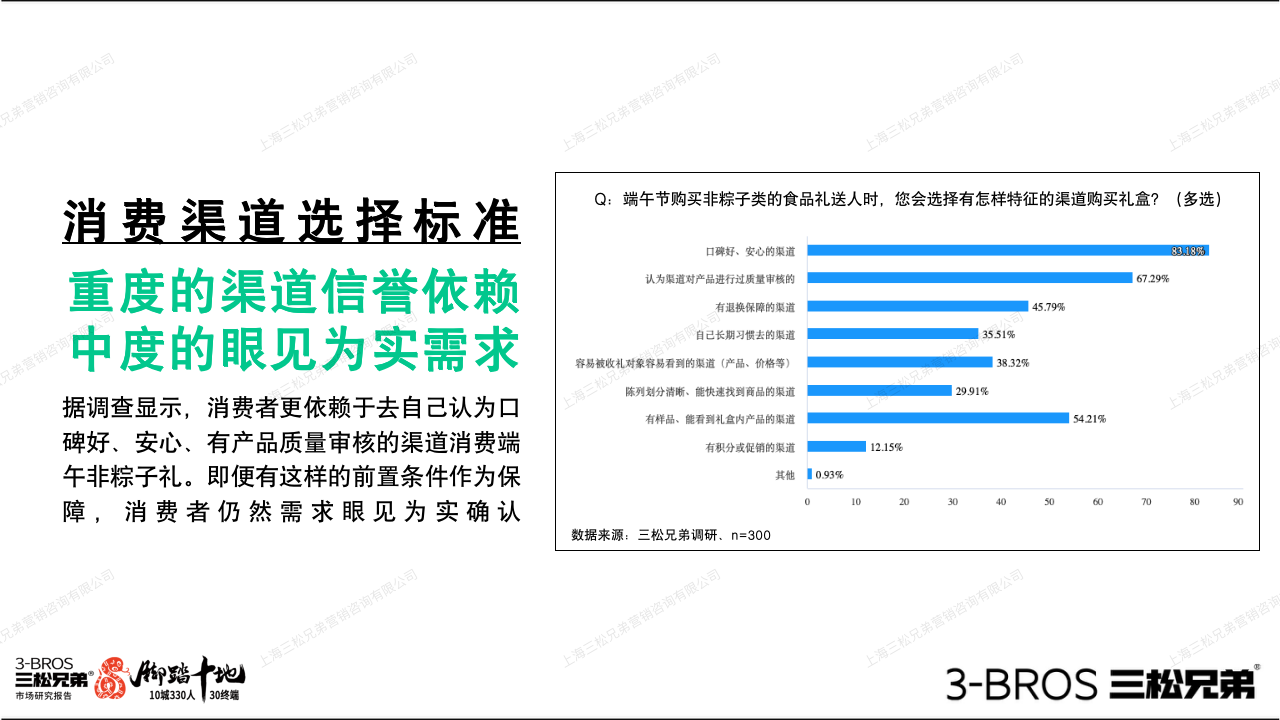

(3)渠道真相:线下商超仍是“主战场”

尽管现代电商发达且便利,但消费者仍更愿意选择线下购买非粽食品礼,理由很实在:“看得见摸得着,送礼更放心。”大型商超和品牌专卖店是首选,因为这些渠道有“质量背书”——消费者认为商超会对产品进行审核,退换货也更有保障。一位北京消费者说:“在大超市买的坚果礼盒,别人在逛的时候能看到价格,收礼人一看就知道值多少钱,面子到位。”

(4)品牌真相:口碑比名气更重要

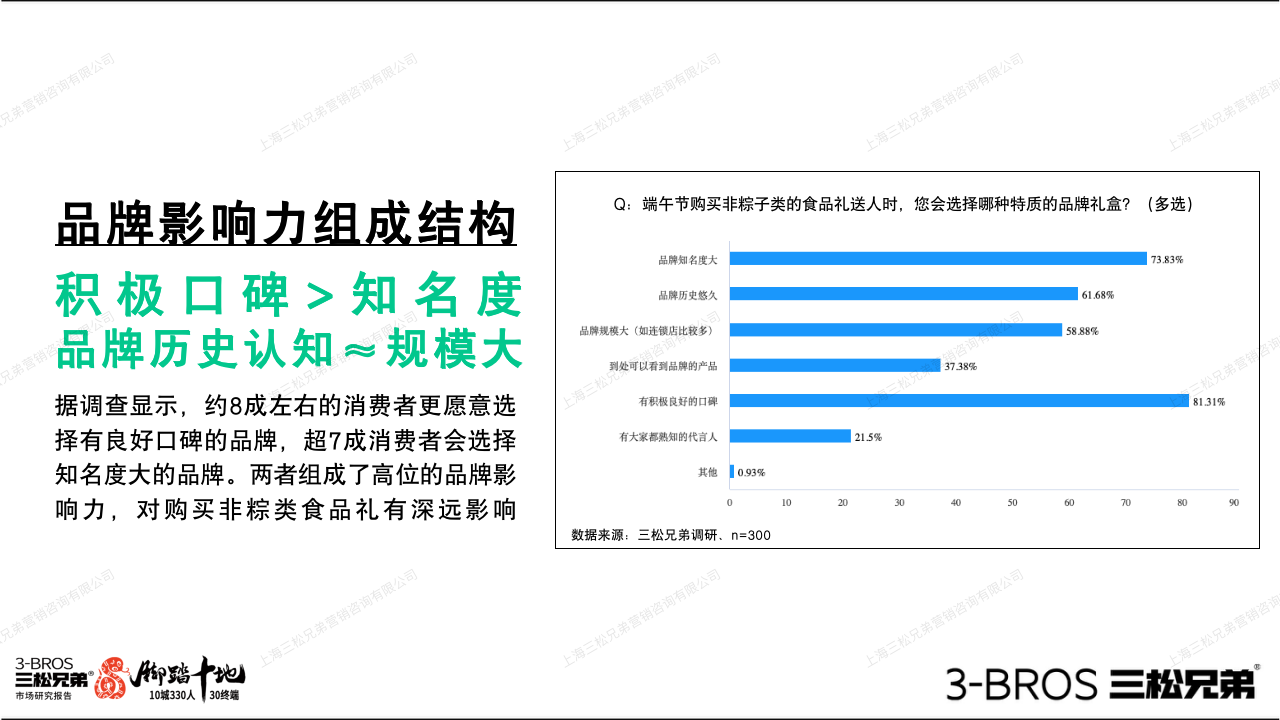

“送杂牌怕踩雷,还是买听过的牌子放心。” 消费者对品牌的要求可以概括为“三老”:老字号、老口碑、老面孔。81.31%的人选择“有积极口碑”的品牌,73.83%看重“知名度”。三只松鼠、百草味等大众品牌自然受欢迎,地方老字号(如武汉的汪玉霞、广州的莲香楼)也凭借“儿时记忆”获得青睐。有趣的是,21.5%的人会因为“有熟知的代言人”而选择某个品牌,这种非产品、非品牌相关的外在附加价值迁移度也达到了2成。

(5)信息真相:说清楚“能帮我送什么礼”

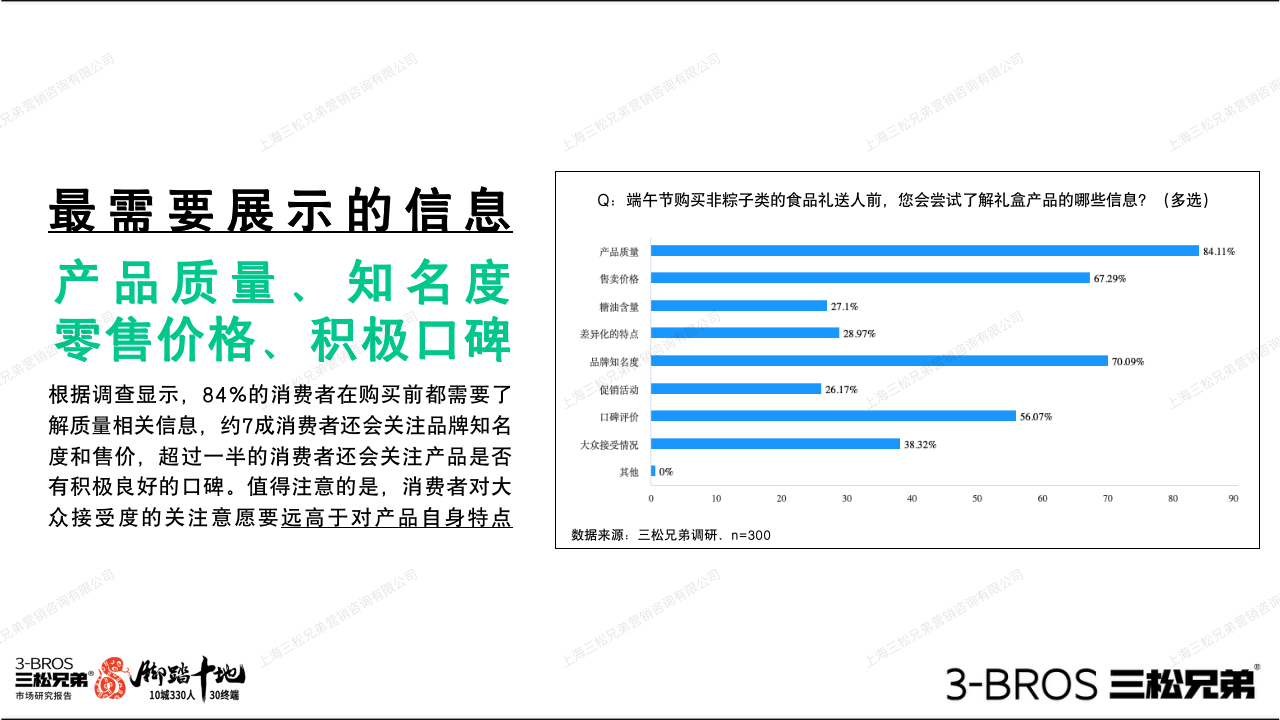

消费者买非粽食品礼时,最想知道的不是产品本身有多牛,而是“送出去有没有面子”。84.11%的人会关注“产品质量”,70.09%会在意“品牌知名度”,56.07%会看“口碑评价”,这一系列的意愿并非是为了降低购买者自己的试错成本,而是为了降低购买者送礼的试错成本。比如一款益生菌礼盒,信息传达的重点并不适合说“调节肠道”,更应该是类似“送长辈更显孝心”。

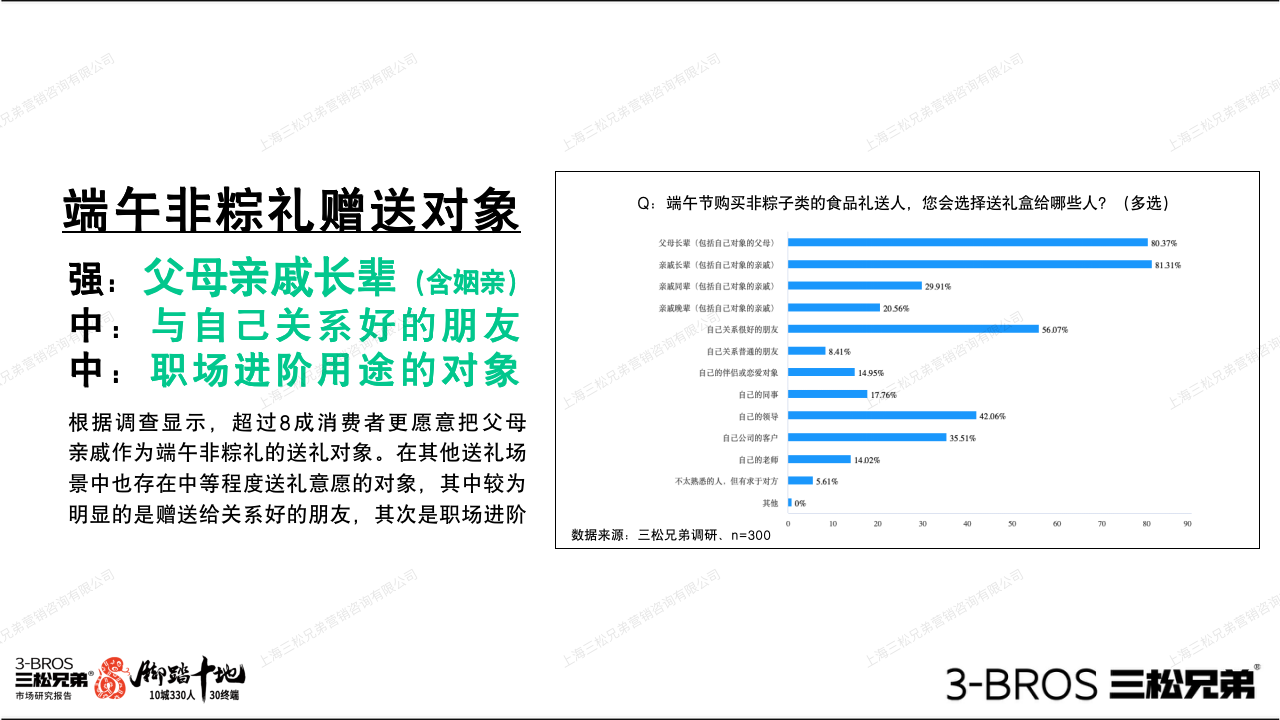

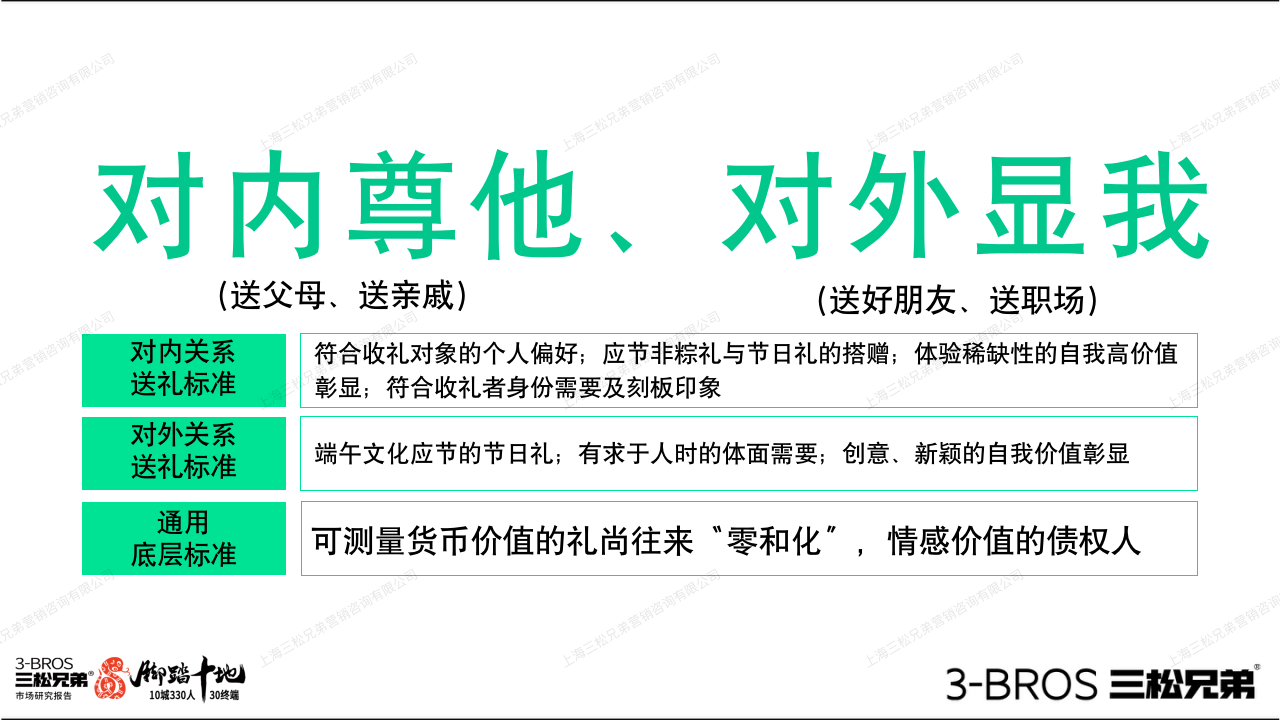

(6)赠答真相:对内讲究“贴心”,对外讲究“体面”

端午送礼本质是 “情感投资”,但不同对象送礼策略不同:

送家人长辈:会考虑“符合收礼者偏好”,比如给糖尿病长辈送无糖糕点,给健身朋友送低卡坚果。

送职场关系:会考虑“高级感”的最重要性,进口巧克力、名茶套装或许更合适。

送朋友关系:会考虑“有创意的礼品”,比如带有端午元素的文创零食包。

3、企业突围策略:从“卖产品”到“造场景”

面对非粽食品礼市场的机遇,企业需要跳出传统思维,把握三个核心:

(1)健康化是基础:低糖、低油、无添加已经不是卖点,而可能是标配。可以尝试功能性创新,比如添加益生菌的糕点、富含膳食纤维的杂粮粉。

(2)场景化是关键:端午不只是“吃粽子”,更是“送健康、送祝福”。比如开发 “端午养生礼盒”或者“家庭健康分享礼”等。

(3)本地化是捷径:结合地方特色开发产品,比如福建的桂圆礼盒、四川的纯牛肉干礼盒,既能体现地域文化,又能避免同质化竞争。

4、非粽食品礼的未来,是“情感价值”的竞争

当粽子礼陷入“包装内卷”“口味混战”时,非粽类食品礼正在开辟新战场。消费者要的不是一个冷冰冰的、墨守成规的礼盒,而是“恰到好处的心意”——健康、实用、有面子,还能体现对收礼者的重视。对于部分企业来说,与其在红海里拼杀,不如抓住这六大真相,在蓝海中打造属于自己的“端午爆款礼”。毕竟,节日营销的本质,从来都是“以情动人”。

三松IP化营销/视频号

三松IP化营销/视频号 三松兄弟营销战略咨询/公众号

三松兄弟营销战略咨询/公众号